皆さんは、こんな感覚になったことはありますか?

- 時計の秒針の音が気になって眠れずイライラする

- パソコンのタイピングの音が嫌で、その音を出している人に不快さをぶつけたくなる

- 黒板にチョークが擦られる音に耐えきれず、教室から逃げ出したくなる

「そんな大げさな…」と思った人もいるかもしれないし、

「わかる!」と共感された人もいるかもしれません。

ただ、今あげた例の3つ全てに当てはまる(その音を不快だと感じる)

人は少ないのではないでしょうか?

何が言いたいかというと、「特定の音を聞くのが辛い」という

感覚を持っている人は一定数いるにも関わらず、

自分に当てはまらない辛さに対してはとても共感しにくいということ。

例え気になる音がある人だとしても、

自分が気にならない音に対して怒りを感じる人、過敏に反応する人には

「なんだこの人?些細なことで」といった感情を抱いてしまいやすいのです。

そんな中、自分の辛さを少しでも言語化できるようになれば、

知識として周りに伝えられるようになれば、

例え気持ちはわかってもらえなくても少し配慮のされた環境で

過ごせるようになるかもしれません。

ということで今回は「ミソフォニア」をキーワードに

広く、特定の音を不快に感じることに対する原因・対処法をお伝えします!

⭐️こちらの記事もおすすめ⭐️

- HSPってなんだろう

:HSPさんの気質やその気質が生活に及ぼす影響、分類などについて解説しています。まずはここから。 - 【HSPさんのための認知バイアス入門】1認知バイアスとは

:周りの人とうまくやれない、私が誰かを怒らせてしまった気がする・・・。もしかしたらその原因は、あなたの「考え方のくせ」認知バイアスかもしれません。

ミソフォニアとは

ミソフォニアとは、

特定の音に対する耐性(我慢できる度合い)が低くなる障がいのことです。

大きな特徴は、ミソフォニアの人が特定の音による刺激を受けると、

- 激しい怒りや嫌悪感を覚える

- 動悸がしたり、体調が悪くなったりする

- 音を出している対象(もの・人)に攻撃的になる

- 音が聞こえる場所から逃げたくなる

などの症状が出ることです。

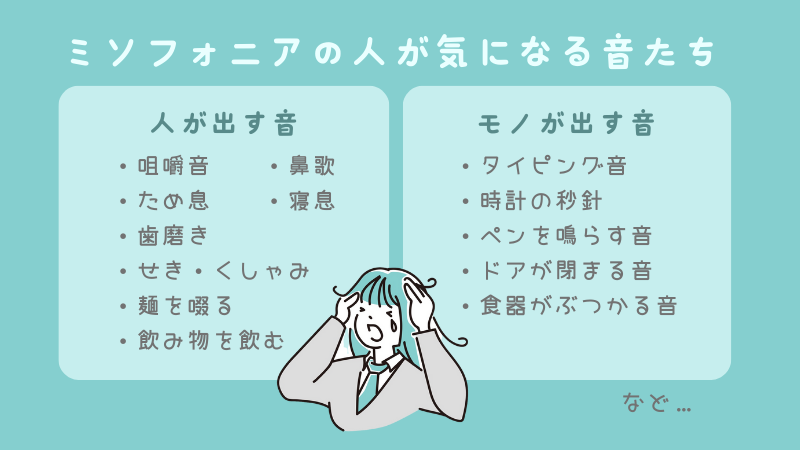

ここでいう「特定の音」とは、

などといった人から出る音や、

などの、ものから出る音のことを指します。

日常的によく聞く音、自分でオンオフをコントロールできない音が

不快でたまらない。それが、ミソフォニアなんです。

ミソフォニアとHSPによる感覚過敏の違い

ここまでの解説を読んだHSPさんの中には、

「私ってミソフォニアなのかな・・・?」

と、思った方がいるかもしれません。

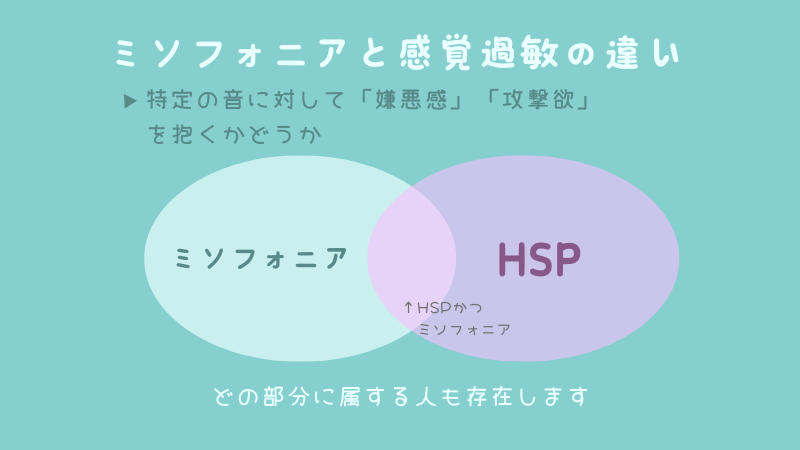

でも実は、HSPさんの刺激に敏感な特徴(感覚過敏)と、

ミソフォニアには少し違いがあるのです。

それは、特定の音に抱く感情。

例えば、目の前で誰かが大きな音を立てて

タイピングをしていたとします。

HSPによる感覚過敏を持つ人なら

- 気になる

- この音のもとから逃げたい

- やめてほしい(不安になるから)

なんて気持ちを抱くかもしれません。

一方で、これがミソフォニアの人になると

- 不快でイライラして仕方ない

- 気分が悪くなる(体調を崩す)

- (怒りを込めて)その音を出している人にやめるよう言いにいきたい

- 音を出しているものを壊したくなる

といった感情の現れになるそうです。

特定の音に不快感を覚える点では

HSPによる感覚過敏もミソフォニアも同じですが、

その不快感が「怒り」になり、攻撃的な言動の原因になるかどうかは、

大きな違いだと言えるでしょう。

ミソフォニアの症状が出る原因

では、ミソフォニアの症状が出る原因には

どういったものが挙げられるでしょうか。

- 脳のメカニズムによるもの

- 「〜べき」といった思考によるもの

の2点から解説していきます。

脳のメカニズムによるもの

脳には、「大脳皮質」と呼ばれる

思考や判断、感情をつかさどる部位があります。

ミソフォニアの人は、ここの機能がうまく働かず、

特定の音に対して過敏に反応すると言われています。

「〜べき」といった思考によるもの

これを厳密に「ミソフォニアの要因」として挙げるかは、

参考にした媒体によってばらつきがありましたが、

一応紹介しておきます。

- 食事は音を立てずにすべき

- キーボードは静かに叩くべき

- 寝室では静かにするべき

といった強い考えがある人にとって、

その考えに反する音(咀嚼音、タイピング音、いびき…)

はひどく不快に感じられます。

音そのものというよりかは、「自分の考えに反するもの」に

嫌悪感を抱いてしまうパターンですね。

ミソフォニアによる症状を抑える方法

ミソフォニアはひどい場合、特定の音を聞きたくないがために

外出や人間関係を避けてしまう原因になることがあります。

また、確実な治療法が確立されていないことも事実です。

そんな中、ミソフォニアで苦しむ人は、どのような対処をして

日常音に適応しようとしているのでしょうか。

今回は

- イヤホンや耳当てを活用する

- 認知行動療法を受ける

- ストレスをためないようにする

の3点をご紹介します。

これらの対処法はミソフォニアだけでなく、

HSPによる感覚過敏で苦手な音がある方にも役立つはずですよ…。

イヤホンや耳当てを活用する

不快な音が聞こえた時、その場を離れられたら1番いいのですが、

絶対にそうできるとは限りませんよね。

そんな時に、イヤホンやヘッドフォン、耳当てなどを活用して、

物理的に音を遮断することができます。

最近はどこにいてもイヤホンをつけて過ごしている人がいるので、

そこまで不自然になることもないでしょう。

認知行動療法を受ける

認知行動療法とはストレスなどで固まった

「現実の受け取り方」や「ものの考え方」を

変えていくことでストレスを和らげる精神療法です。

今回の場合、ミソフォニアの原因の1つと言われている

「〜べき」という思考を和らげます。

音自体への嫌悪感を取り除くのではなく、

「音を出す人(もの)に対してのイライラ」を感じにくくなる

考え方になることで、症状を軽くすることが狙いです。

ストレスをためないようにする

ミソフォニアにも、HSPによる感覚過敏にも

共通して言えることではありますが、

ストレスがたまると普段気にならない刺激が気になってしまうことがあります。

そのため、音に関係のない部分(人間関係、仕事、音以外の環境)

のストレスを軽くすることで、ミソフォニアの症状も

軽くなることが期待できるのです。

⭐️こちらの記事もおすすめ⭐️

- HSPさんの苦手な環境と限界サイン

:自分の苦手なことを適切に見極めて、避けるようにし、「無理をしない」生活を維持するために役立つ情報をまとめています。 - HSPさんと睡眠の話

:体の健康は心の健康に直結します。皆さんは、よく眠れていますか?

まとめ

今回は

ということをお話ししました。

ミソフォニアか感覚過敏かに関わらず、

音による苦しみを完全に克服することはとても難しいです。

だからこそ、「その音が辛い」と感じる自分、

周りと違う感覚を持つ自分を責めることがないように。

「個性」としてゆっくり向き合っていけるように。

自分の辛さの形をできるだけ明確に掴み、

周りに適切な配慮を求められるようになることが、

現実的に「音による苦しみを取り除く」第一歩になるはずです。

【参考文献】

コメント